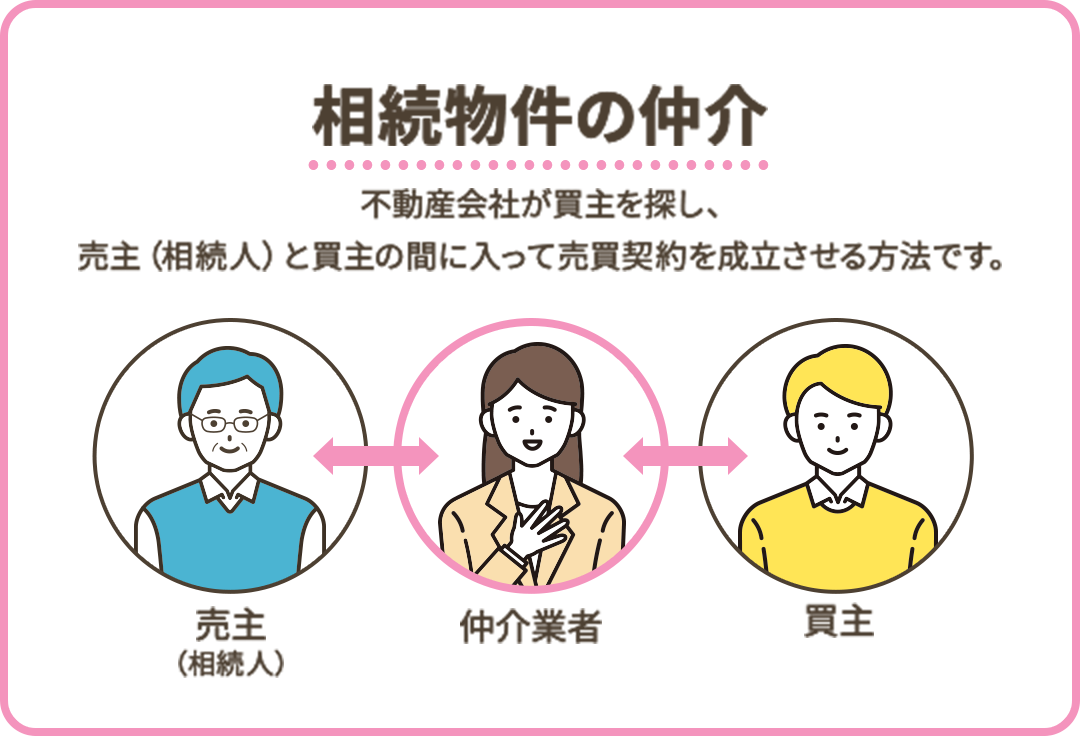

相続物件を仲介・買取で売却する場合の

メリット・デメリット

メリット

デメリット

高値での売却が期待できる

広告を広く展開することで競争が生まれ、市場価格に近い、またはそれ以上での成約も可能です。相続財産を最大化したい方に向いています。

相続人の希望条件が反映しやすい

価格・引き渡し時期・契約条件など、売主の希望を交渉に反映しやすく柔軟な契約が可能です。

専門家による相続売却の総合サポート

広告活動・内覧の調整・契約手続き・価格交渉など、売却プロセス全体を不動産会社が支援します。

売却までに時間がかかる

購入希望者が見つかるまで平均3〜6ヶ月、場合によっては半年以上かかることも。相続税の納税期限が迫っているときは特に注意が必要です。

内覧対応や現地準備の手間

物件を見栄え良く保ち、内覧対応の都度掃除・整理が必要になるなど、相続人の手間や負担が増えます。

相続売却のプライバシーが周囲に知られやすい

広告掲載や複数回の内覧により、近隣などに相続物件であることが気付かれる可能性があります。

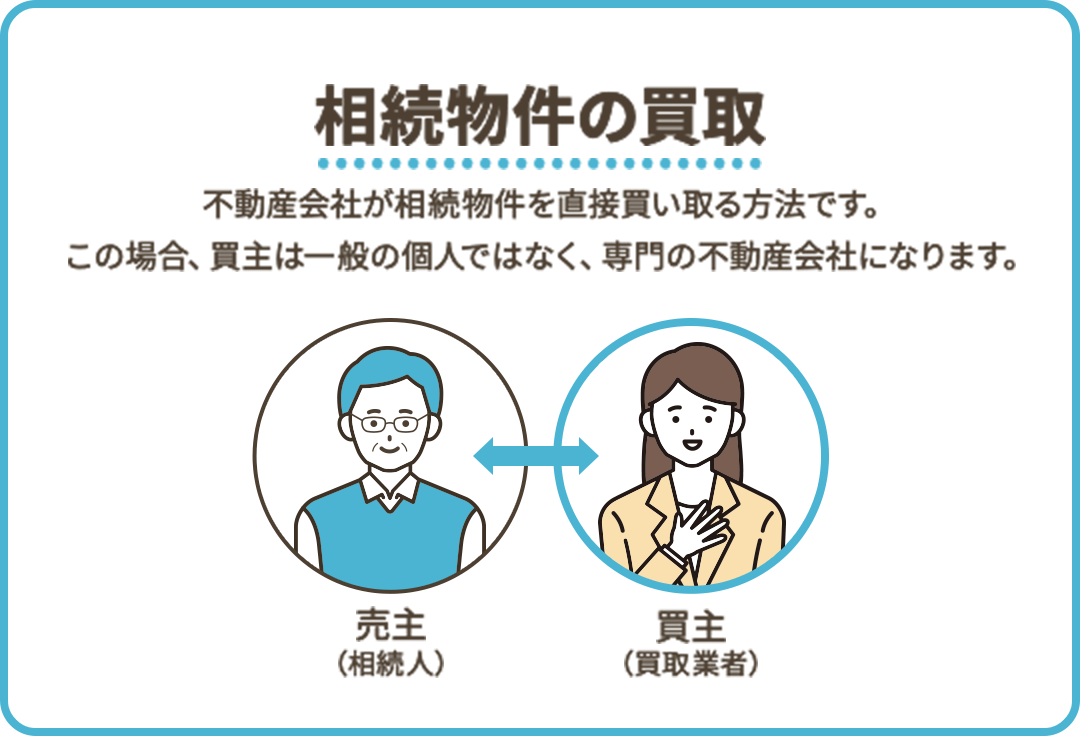

メリット

デメリット

迅速な現金化で相続手続きを円滑に

相続税の納期限や相続人間の資金分配に対応しやすく、最短では数日〜2週間で現金化が可能です。

手間・費用を大幅に削減

リフォーム、クリーニング、残置物撤去などの準備が不要。遠方の相続人や多忙な人には特に有効です。

契約不適合責任のリスク軽減

不具合発覚後の責任免除が前提となる契約も多く、相続人の心理的・金銭的負担が減ります。

売却が確実に進む

買主が不動産会社なので、買い手が見つからない、ローン審査落ちによる契約破棄といったリスクがありません。

プライバシーが守られる

広告掲載や内覧対応が少なく、近隣に売却を知られる心配が少ないです。

売却価格は一般的に市場価格より低くなる

相場の約7〜8割程度になることが多い傾向です。解体や再建築などの難易度によっては減額幅が多くなることもまれにあります。

買取業者は限られていて選択肢が少ない

不動産会社の営業担当者の多くは実際に直接買取を行わず、仲介形式で知り合いの業者に卸してしまうケースが少なくないからです。自社資金でダイレクトに買取を行える会社は限られており、売主様にとっては実際に選べる業者の数が想像以上に少ないのが現状です。

「仲介」「買取」のどちらを選ぶべきか?

相続物件の仲介が向いている人

-

時間に余裕がある人

-

手続きに不安があり、一からサポートしてほしい人

-

できるだけ高く現金化したい人

-

相続した物件の状態や付加価値に自信のある人

-

売却後の万一の保証なども対応できる資金をある程度用意できる人

相続物件の買取が向いている人

-

早急に現金化したい人

-

遠方在住で管理や立ち合いが難しい人

-

築古・瑕疵のある相続物件を持つ人

-

長期間売れずに困っている相続物件をお持ちの人

-

売却後も保証などで煩わされたくない人

相続物件売却における主な注意点

仲介の場合

売却スケジュールには半年〜1年程度の余裕を持つ

仲介での売却は、買主探しから内覧調整、ローンの審査、最終的な引き渡し(クロージング)まで、通常3ヶ月〜6ヶ月、場合によっては1年以上かかることがあります。焦って価格を下げてしまわないよう、逆算して余裕を持ったスケジュールを立てることが大切です。

仲介の場合

媒介契約の種類選びが売却活動を左右する

不動産会社と結ぶ媒介契約には主に「一般媒介契約」と「専任媒介契約」があります。

一般媒介契約: 複数の不動産会社と契約できるため、競争原理が働き、より多くの買主候補が見つかる可能性があります。その反面、不動産会社によっては販売活動の優先順位が下がってしまうケースもある点に注意が必要です。

専任媒介契約: 依頼できる不動産会社は1社のみですが、売却状況の報告義務があり、レインズ(指定流通機構)への登録も義務付けられているため、積極的な販売活動が期待できます。ただし、不動産会社による「囲い込み」(自社で買主を見つけて両手仲介にしようとすること)のリスクには注意が必要です。

仲介の場合

瑕疵(欠陥)告知と買主のローン審査状況の確認

売却する物件に雨漏りやシロアリ被害、構造上の欠陥などの重大な瑕疵(欠陥)がある場合は、必ず買主に告知する義務があります。告知を怠ると、引き渡し後に契約不適合責任を問われ、損害賠償請求や契約解除の対象となる可能性があります。

また、買主が住宅ローンを利用する場合、契約を安全に進めるためにも、売買契約の条件として買主のローン仮審査が承認済みであることを含めることが重要です。これにより、ローンが通らずに契約が解除されるリスクを減らすことができます。

買取の場合

市場価格より売却価格が低くなる傾向がある

買取業者は、物件を買い取ってから再販売するまでのリフォーム費用や市場変動などのリスクを考慮して査定します。そのため、通常、市場価格よりも数割安く評価されることが多いです。売却によって得られる利益(譲渡所得)が減る可能性があるため、この点を事前に理解しておく必要があります。

買取の場合

税金と特例の確認が重要

買取で売却した場合でも、売却価格から取得費などを差し引いた利益(譲渡所得)に対して譲渡所得税が課税されます。その他、印紙税や登録免許税なども発生します。

節税のための特例として、「相続税の取得費加算の特例」や「空き家に係る譲渡所得の3,000万円特別控除」などがあります。これらの特例には適用条件や期限があるため、事前に税理士と相談し、節税計画を立てることが重要です。

買取の場合

相続人全員の合意と権利関係の整理が必須

相続物件が共有名義の場合、買取であっても相続人全員の同意が売却には不可欠です。一人でも反対する相続人がいると、買取自体が進まないリスクがあります。

遺産分割協議書を事前に作成し、誰が物件を売却する権利を持つのか、またはどのように売却代金を分けるのかを明確にしておく必要があります。場合によっては、持分のみの買取を検討することも可能です。

よくあるご質問

相続物件の仲介の場合

どのような書類が必要になりますか?

どのような書類が必要になりますか?

遺産分割協議書、相続人全員の印鑑証明書、住民票、故人の戸籍謄本、不動産の登記簿謄本、固定資産税評価証明書などが一般的に必要です。事案によって追加書類が必要な場合もあります。

売却までどれくらいの期間がかかりますか?

売却までどれくらいの期間がかかりますか?

相続物件の立地、築年数、価格、市場の状況によって大きく異なりますが、一般的には3ヶ月〜6ヶ月程度が目安です。

買主が見つかるまでの期間や、住宅ローンの審査、契約手続きなどで時間がかかります。

物件のリフォームは必要ですか?

物件のリフォームは必要ですか?

必須ではありませんが、リフォームをすることで売却期間の短縮や高額成約につながる可能性があります。

特に水回りや内装(壁紙など)の古さが目立つ場合は効果的ですが、費用対効果を慎重に判断し、不動産会社と相談して進めるのが望ましいです。

内覧対応はどのように行われますか?

内覧対応はどのように行われますか?

通常、不動産会社が買主候補と日程調整し、相続人に代わって内覧立ち会いを行います。

相続人自身が立ち会うことも可能ですが、遠方や多忙な場合は不動産会社に任せられます。

内覧時は、きれいに片付けることで第一印象が良くなります。

相続したばかりの物件でも売却できますか?

相続したばかりの物件でも売却できますか?

はい。可能ですが、相続登記を完了し、名義を相続人へ変更する必要があります。

相続登記が済んでいないと、売買契約を締結できません。

相続物件の買取の場合

買取価格はなぜ市場価格より安くなるのですか?

買取価格はなぜ市場価格より安くなるのですか?

不動産会社は、相続物件をリフォーム・再販して利益を得るため、リフォーム費用や広告費、会社の利益などを差し引いた金額を提示します。その結果、買取価格は市場価格の70〜90%程度に設定されるのが一般的です。

契約不適合責任(旧瑕疵担保責任)は免責になりますか?

契約不適合責任(旧瑕疵担保責任)は免責になりますか?

はい。多くの不動産会社は、相続物件の買取契約において契約不適合責任の免責特約を設定します。そのため、引き渡し後に隠れた欠陥が見つかっても、相続人が責任を問われる心配はほとんどありません。

売却までどれくらいの期間がかかりますか?

売却までどれくらいの期間がかかりますか?

買取の場合は非常にスピーディーで、査定から契約、現金受取まで最短数日〜1ヶ月程度で完了することもあります。相続税納付の期限が迫っている場合や、急ぎで現金が必要な相続人には特に適しています。

物件の現状復帰や残置物撤去は必要ですか?

物件の現状復帰や残置物撤去は必要ですか?

ほとんどの場合、不要です。不動産会社は現状のまま買取りし、リフォームや残置物処分は自社で対応します。その結果、相続人の手間や費用負担を大幅に軽減できます。

どのような物件でも買い取ってもらえますか?

どのような物件でも買い取ってもらえますか?

買取対象は業者によって異なりますが、多くの会社は築古物件、リフォームが必要な物件、急ぎ売却したい相続物件に対応しています。また、再建築不可物件や共有名義の物件など、一般の個人向けには難しい“訳あり物件”も受け入れるケースがあります。まずは査定依頼をしてみましょう。

そのほか、不動産売却について

よくあるご質問をまとめています。